若将时间拨回年初,我未曾预料到这会是充满矛盾与自洽交织的一年。在AI技术狂飙突进、职场赛道不断切换的外部世界里,我感到过前所未有的焦虑与迷茫;但在阅读、滑雪与陪伴家人的生活缝隙中,我又找回了内心的秩序。站在2025年的终点回望,我不再执着于追赶别人的步频,而是试着在自己的时区里,校准前行的钟摆。

今年什么做得好?

继续晋级

这一年的晋升与加薪虽有些出乎意料,却也算给了高压生活一份实实在在的慰藉。几经磨练,工作节奏已然在握,唯独每年变动的业务方向——从Web到运维再到客户端——确是一种身心的消耗。坦白说,若非回报丰厚,恐怕早已萌生退意。但转念一想,繁杂琐事终有尽头,好事多磨,与其焦虑,不如沉下心来行稳致远,朝着T9的目标步步为营。

读了四本书

读书还得是一如既往的随性,好在四本书的任务算是达标了。政治经管类的书读起来确实‘烧脑’,虽然视野大开,但对精力的牵扯也是实打实的,《置身事内》我便是历经三年才读完。现代人读书之难,难在时间与精力的错位,既然如此,索性不再求快。慢下来反倒有收获,这两年不经意间也读了八本。手头正读的两本,估计要跨年才能完成了,不过只要在读,就是在路上。

《置身事内:中国政府与经济发展》

如果你想快速建立对政府治理历史与现状的全局认知,这本书是不二之选。它略去了繁杂的细节,着重于底层逻辑的构建。相信有了这层铺垫,未来在面对更专业的理论时,你将不再感到晦涩难懂。

《1984》

其实早前便通过电影和诸多游戏作品,零星接触过《1984》的概念。印象最深的是曾体验过一款名为《SIGNALIS》(信号)的游戏,虽至通关也未完全参透其晦涩的剧情,但那股极权社会下无孔不入的压迫感却如影随形,看过解析后更是令人不寒而栗。

阅遍了无数致敬与衍生的作品,却始终未曾翻开原著,这便是我阅读此书的契机。原著的笔触更为犀利,它剖析了‘老大哥’如何利用威权碾碎个体意志,以换取所谓的社会稳固。阅读过程令人窒息,更引发了对当下言论环境的深层反思——坦白说,书中那张无形的网,与我们身处的现实竟有着惊人的相似。

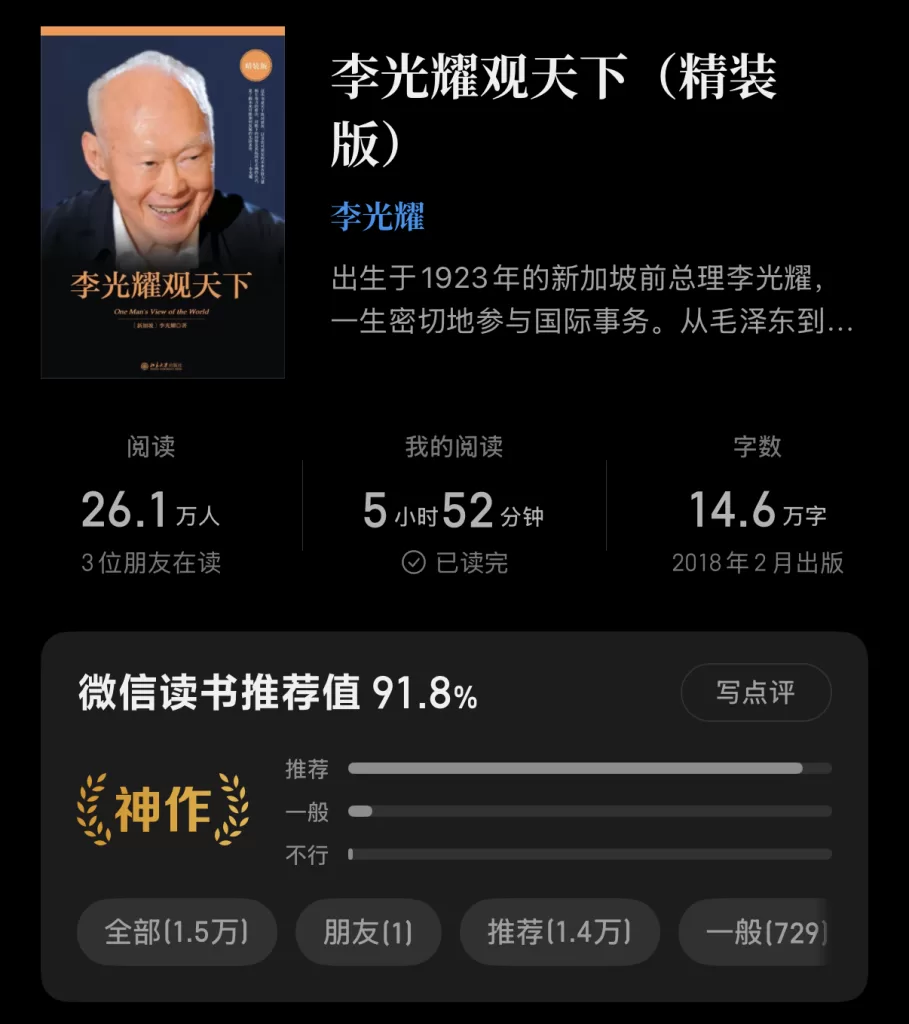

《李光耀观天下》

这是一本经朋友力荐的好书。作者立足于国家领袖的宏观视野,对全球发展与国际关系进行了深刻剖析。最让人惊叹的是其精准的预判能力,回溯过往十年,书中许多关于地缘政治的推演如今都已成为既定事实。

此外,该书独特的观察切面亦是一大亮点。作为兼具西方政治体制外壳与中华文化内核的国家,新加坡拥有得天独厚的观察位。这种特殊的‘混血’视角,让李光耀在看待中国问题时,既不同于西方的隔岸观火,也有别于内部的当局者迷。阅读此书,能让我们借助邻国的目光,更理性地审视自身,并尝试厘清邻国与我们之间那种复杂而微妙的对立关系。

《日本世相系列:饱食穷民》

这本书是微信读书的意外馈赠,主旨在于剖析日本泡沫经济时期那些违背常理的社会症候。

出于对90年代日本文化的偏爱,我一直对其高度发达的现代生活抱有某种憧憬,甚至觉得我们至今仍难以望其项背。但这份憧憬在阅读中被一种复杂的现实感取代——书中描绘的那些旧日荒唐,如为了业绩自购保险、通过传销聚会寻找虚幻的信心等,如今竟正以惊人的相似度在我们身边复刻。

历史的轮回感令人唏嘘。这也激发了我深入研读日本社会变迁史的兴趣,希望能以史为鉴,透过这些历史切片,洞悉现代社会的运行规律,让自己在面对当下问题时,能多一份清醒与理性。

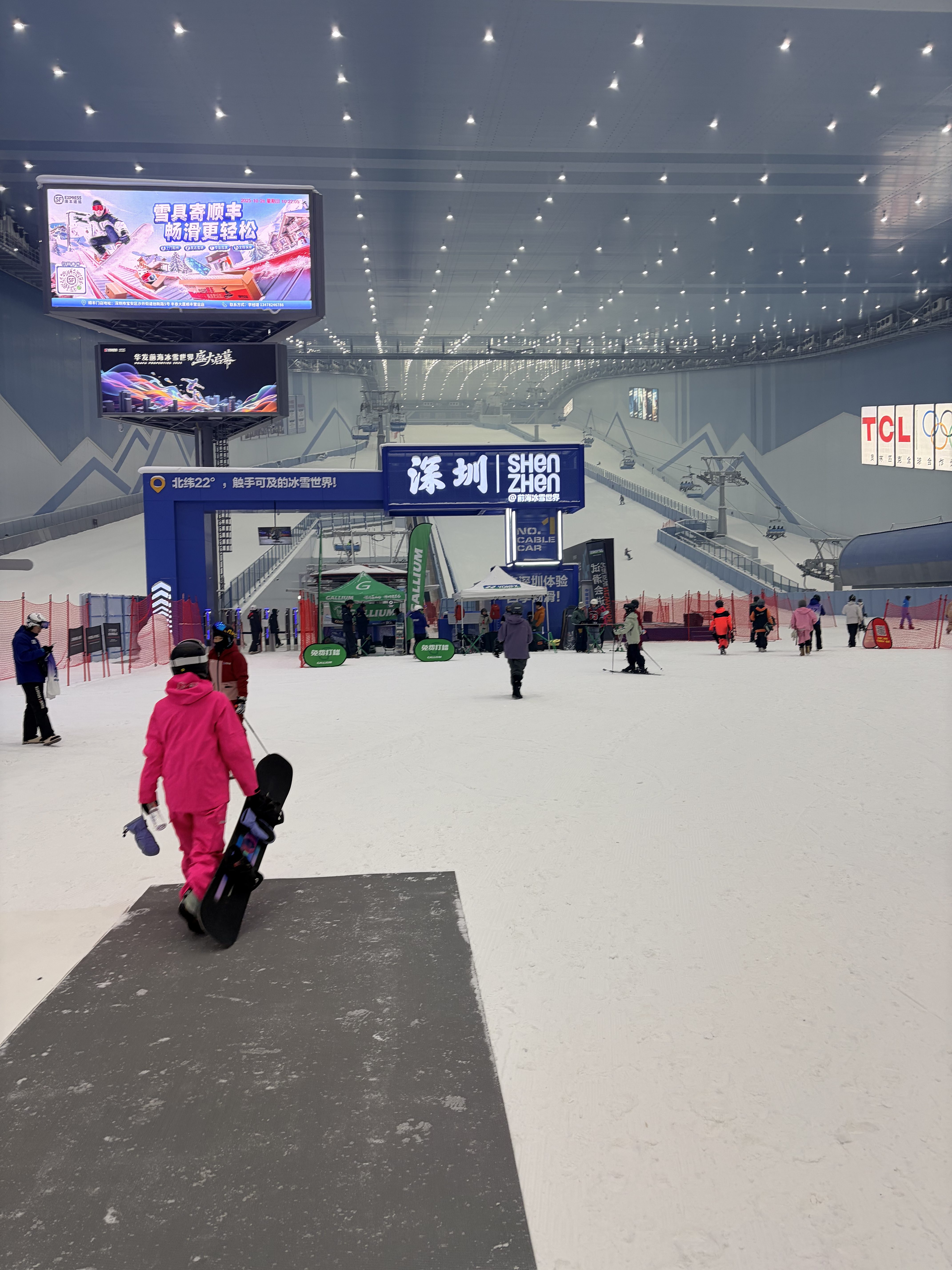

学习单板滑雪

学会滑雪,属于今年最大的意外之喜。这本不在规划之中,纯粹是因为新雪场开业,一时兴起便去尝试了。没想到这两个月的投入回报颇丰,我竟真的从门外汉变成了滑雪爱好者。这份成就感也撑大了我的野心——我已暗自许诺,要在30岁前去一趟皇后镇,挑战一次终极的直升机滑雪。具体的学习心路历程,之前专门写过一篇博文,感兴趣的朋友可以移步:

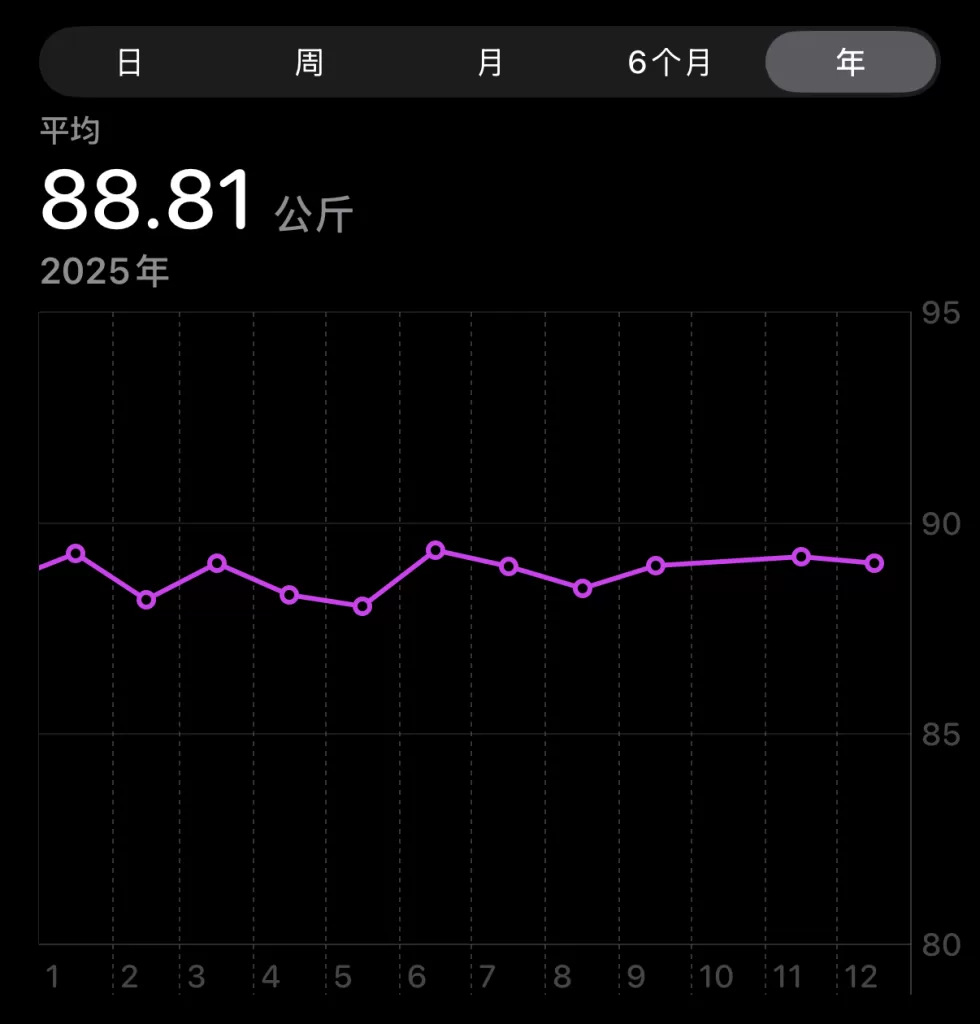

继续健身

体格方面,今年算是无功无过,体重稳定维持在89公斤这一水平。明年的目标很明确:重点攻克‘顽固’的肚腩。不求体重数字的剧烈变化,只求体脂率的实质下降,让身型更匀称挺拔,毕竟还得为以后去滑雪练个好身板嘛。

今年什么做得不好?

个人项目彻底停滞

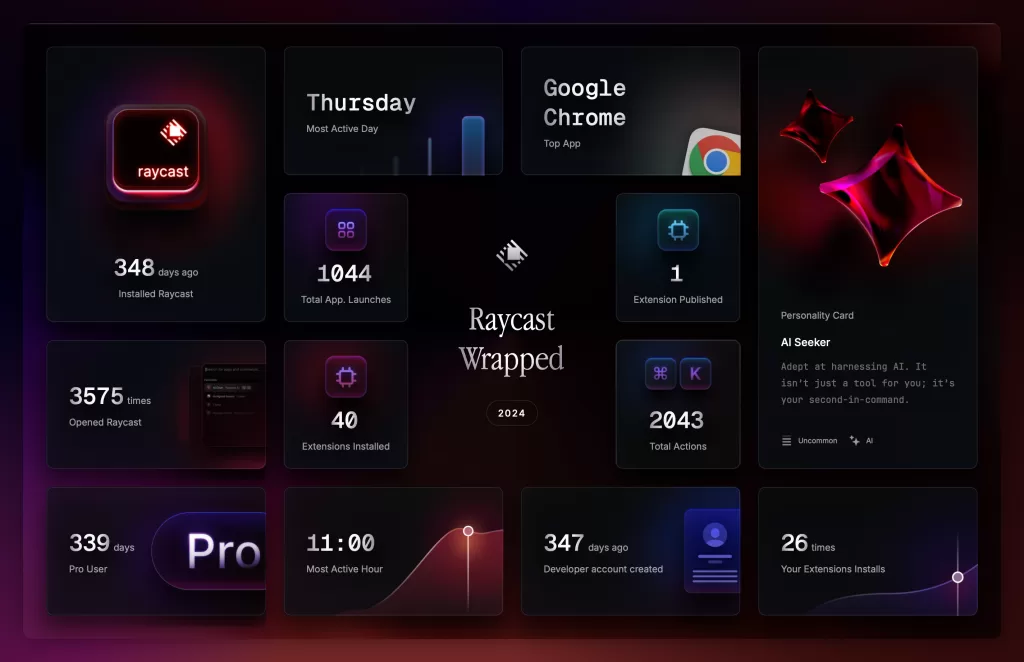

随着AI的日新月异和Gemini的发布,我对编程的热情被极大地消解了。现在的我仿佛退化成了一个纯粹的Prompt Engineer,不再执着于亲自敲击代码。毕竟,当预感到未来AI能自动化实现一切,人只需充当Idea的输入者时,现在的每一次‘手工编程’都显得有些多余。因此,今年除了写过两个MCP工具,我在Side-Project上可谓颗粒无收。

这是一种混合了失望与无力的情绪。失望的是没能利用时间打磨出几个像样的Demo;无力的是工作与生活的严重失衡。工作常常过载,榨干了所有能量,下班后的我只想躺平回血。加之精力有限,我变得患得患失,总担心自己的Idea是伪需求,害怕辛苦做出来的东西无人问津,最终变成一种毫无意义的时间浪费。

没交上女友

说来惭愧,无论在朋友、同事还是读者面前,我总是竭力维持着一个大方得体、阳光外向的形象。但这不过是一层必要的社交面具。剥离了解决问题的功能性需求,回归生活本质,我其实是一个彻头彻尾的‘I人’(内向者)。

尤其是面对异性社交,那种源自本能的恐惧便会瞬间袭来。不知如何接话,大脑一片空白,拙嘴笨舌地应对——这种无措感让我常常陷入自我怀疑。对常人而言顺理成章的‘交往’,于我而言却是一道难以逾越的高墙。或许正是受困于此,今年在感情生活上,依然是毫无进展,只能留下一声叹息。

未来计划

- 读4本书

- 精进单板滑雪

- 交一个女友

- 买到敞篷车

- 晋升到T9

- 塑形

- 学习一项新的技能

结尾

写到最后才发现,今年在‘个人成就’这一栏上确实稍显平淡。如果不是年底突发奇想学会了滑雪,这一年似乎就真的留不下什么痕迹了。但这恰恰教会了我:成长的定义不该只有光鲜的成绩单,学会一项新技能,每天积攒一点点进步,这就足够了。

还有一部分总结,是写在纸面之外的。今年我把大量的时间留给了父母和家人,陪他们旅行,处理家务琐事。如果剥离工作的压力,单看生活层面,我其实过得充实且富足。

常常想起阮一峰转发过的那段话,以此自勉:

纽约时间比加州时间早三个小时

但加州时间并没有变慢。

有人22岁就毕业了,但等了五年才找到好的工作

有人25岁就当上CEO,却在50岁去世。

也有人迟到50岁才当上CEO,然后活到90岁。

有人依然单身,同时也有人已婚。

世上每个人本来就有自己的发展时区。

有些人看似走在你前面,有人看似走在你后面。

但每个人在自己的时区有自己的步程。

不用嫉妒或嘲笑他们。

他们都在自己的时区里

生命就是等待正确的行动时机。

你没有落后,你没有领先。

在自己的时区里,一切都准时。

我们只是在不同的时区里各自生活,本就没有好坏之分。所以,与其在比较中内耗,不如好好爱自己。接下来的日子,希望能让自己开心多一点,不必为了迎合他人或追赶世俗的进度,而委屈了自己。